展覧会

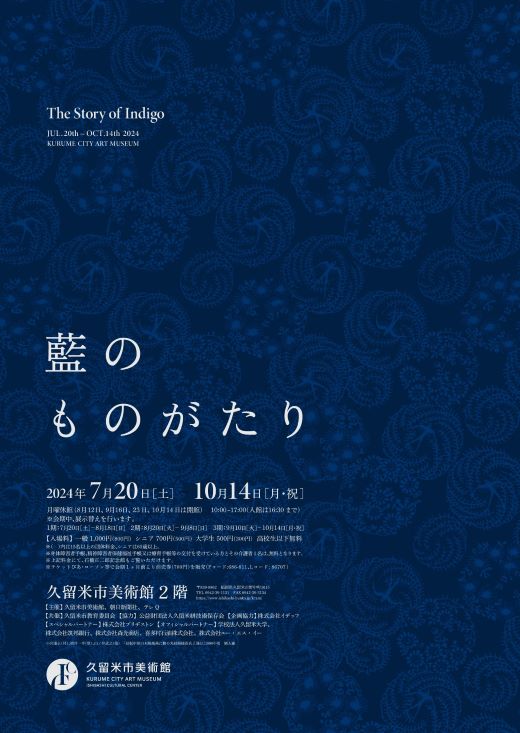

藍のものがたり

2024.7.20(土)‐2024.10.14(月・祝)

藍は、古くから日本で親しまれ、様々な染織技法と結びつき、衣服などの染料として用いられてきました。本展では、江戸時代の宮廷装束や湯帷子にはじまり、精緻な型染めを施す長板中形や絞り・注染などの技法で意匠を凝らした浴衣、藍と白に染め分けた糸で多様な文様を織りなす、筑後の地で生まれた久留米絣など、藍染めによる染織文化の広がりとその多彩な魅力を紹介します。さらに、伝統と革新を兼ね備えた現代作家やデザイナーの試み、日本古来の藍染め技法に立ちかえって制作された作品など、時代とともに変遷していく藍の「ものがたり」を探ります。

※会期中、展示替えを行います。

1期:7月20日(土)-8月18日(日)

2期:8月20日(火)-9月8日(日)

3期:9月10日(火)-10月14日(月・祝)

見どころ

伝統的な藍染めから現代における試みまで

日本の伝統的な藍染めでは、藍の葉を乾燥、発酵・熟成させてつくる「すくも」を原料に「藍建て」を行い、布や糸を染めます。藍染めは、かつては一部の上層階級の装束に用いられましたが、次第に各地へ広がり、今日に至るまで進化しながら伝統技術を受け継いできました。本展では、伝統的な藍染めから、現代作家やデザイナーたちの新たな試みによる現代の藍染めまでを辿ります。

-

「縹地青海波文様唐衣(采女装束のうち)」江戸時代 奈良県立美術館 *1期展示

-

DOUBLE MAIZON 宝島染工「白麻地藍染浴衣」2019年 個人蔵

-

福本潮子「光の風景」2023年 個人蔵

筑後の地で生まれた久留米絣

江戸時代中期頃になると、木綿が全国に流通し、麻に替わって普及しました。木綿と藍の結びつきにより、各地で様々な藍染め技法が生まれ、発展しました。当時、藍の産地であった筑後の地で生まれた久留米絣は、藍と白に染め分けた絣糸で織り上げる綿織物です。繊細な藍の濃淡と綿糸の白が、幾何学文様・吉祥文様などの多岐にわたる柄に生かされています。

-

松枝玉記「久留米絣着物《花菖蒲》」1974年 公益財団法人久留米絣技術保存会 *1期展示

-

松枝玉記「久留米絣着物《雨にあじさい》」1982年 公益財団法人久留米絣技術保存会 *2期展示

-

松枝玉記「久留米絣着物《花信虫声》」1980年 公益財団法人久留米絣技術保存会 *3期展示

夏の涼衣・浴衣

木綿が庶民の衣服の素材となると、夏の涼衣である浴衣が、日本の染織において「藍染めの木綿」を一般に普及させることになりました。型紙彫り・長板による型付け・藍染めという流れで行われる「長板中形」、型紙により防染した生地を幾重にも重ねて染料を注いで染める「注染」など、その精緻な技法と多彩な意匠に注目します。

-

松原伸生「長板中形白木綿地鯉流水模様浴衣」[部分]2010-19年 作家蔵 *1・2期展示

![松原伸生「長板中形白木綿地鯉流水模様浴衣」[部分]2010-19年 作家蔵 *1・2期展示](https://www.ishibashi-bunka.jp/kcam/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/3428b9d67b93d1f5685b19daf9300aa4.jpg)

-

小宮康正(付)、増井一平(型)、山ノ井武之(染)「長板中形白木綿地燕に柳の丸紋模様浴衣」[部分]1990年頃 個人蔵

![小宮康正(付)、増井一平(型)、山ノ井武之(染)「長板中形白木綿地燕に柳の丸紋模様浴衣」[部分]1990年頃 個人蔵](https://www.ishibashi-bunka.jp/kcam/wp-content/uploads/sites/2/2024/03/dff8fc8d1a5327c9fd44c6dbb390df7e.jpg)

-

「紺木綿地魚河岸模様絞り浴衣」明治時代 今昔西村 *3期展示

基本情報

- 会期

- 2024.7.20(土)‐2024.10.14(月・祝)

- 会場

- 久留米市美術館

- 入館料

-

*身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳等の交付を受けている方とその介護者1名は、無料。個人 団体 一般 1,000円 800円 シニア 700円 500円 大学生 500円 300円 前売り (Pコード686-811/Lコード86707) 700円

*団体料金は15名以上、シニアは65歳以上。

*前売券はチケットぴあ、ローソン各店にて会期1ヶ月前より販売。

*上記料金にて石橋正二郎記念館もご覧いただけます。

*メンバーシップ「みゅ〜ず」の会員の方は、こちらをご覧ください。 - 主催

- 久留米市美術館、朝日新聞社、テレQ

- 共催

- 久留米市教育委員会

- 協力

- 公益財団法人久留米絣技術保存会

- 企画協力

- 株式会社イデッフ

- スペシャルパートナー

- 株式会社ブリヂストン

- オフィシャルパートナー

- 学校法人久留米大学、株式会社筑邦銀行、株式会社森光商店、喜多村石油株式会社、株式会社ユー・エス・イー

関連イベント

-

講座1「重要無形文化財久留米絣と藍」2024.9.23(月・祝)

- 開催終了

- 先着順

- 申込不要

- 聴講無料

-

講座2「阿波藍について」2024.10.13(日)

- 開催終了

- 先着順

- 申込不要

- 聴講無料

-

トークイベント「藍のものがたり」展から福岡県立美術館「久留米絣と松枝家」展へ2024.10.14(月・祝)

- 開催終了

- 先着順

- 申込不要

- 聴講無料

-

藍の生葉染め体験2024.9.7(土)

- 開催終了

- 申込は締め切りました

- 要申込

- 要参加費

-

「藍のものがたり」展 担当学芸員によるギャラリートーク2024.8.25(日)

- 開催終了

- 申込不要

- 要本展チケット

-

「藍のものがたり」展 当館学芸員によるギャラリートーク第1・3日曜日 2024.7.21、8.4、8.18、9.1、9.15、10.6

- 開催終了

- 申込不要

- 要本展チケット

-

「藍のものがたり」展 サポートボランティアによるギャラリートーク第2・4土曜日 2024.7.27、8.10、8.24 、9.14、9.28、10.12

- 開催終了

- 申込不要

- 要本展チケット