コレクション

久留米は、近代以降、青木繁、坂本繁二郎などすぐれた洋画家たちを輩出してきたことで、全国的に知られています。

これら久留米出身の洋画家たちを中心として、さらに九州全域へ目を向けた、九州洋画の体系的コレクションを形成していきます。

- 髙島野十郎

- 《蠟燭》

油彩・板

蝋燭は、野十郎が初期から晩年まで描き続けてきた題材で、個展で発表されることはなく、親しい友人らに直接贈られたという。数十点残る蝋燭の絵は、テーブルの上に直接蝋燭が載せられ、署名のないものがほとんどであるが、本作は小皿に乗る蝋燭が描かれ署名まであるところが大変珍しい。

- 坂本繁二郎

- 《放水路の雲》1924年

油彩・カンヴァス

本作は、フランスから帰国後まもなくの頃、久留米郊外の筑後川放水路の上の雲を描いたもの。空が画面の大半を占め、なかでも雲が画面の主役となっている。坂本は、3年後の1927年にもほとんど同じ構図の作品を描いており、京都国立近代美術館に所蔵される。1927年の作品と比較して、山々や雲の描写が荒削りな点も魅力的でさえある。

- 児島善三郎

- 《ミモザその他》 1957年

油彩・カンヴァス

本作品は、1950年代の花と壺の静物画を描いた作品群の中でも、非常に完成度が高い。李朝の染付らしい壺は、多少の陰影によって立体的に処理され質感と量感を示す一方、華麗な色彩で画面いっぱいにひろがるミモザの花などや、敷物の華やかな模様は、いかにも平面的に様式化され、児島独自の静物画の特徴が表れている。

- 古賀春江

- 《中洲風景(夜)》1923年頃

油彩・カンヴァス

1922年の第9回二科展で二科賞を受賞し、画壇にデビューした古賀は、翌年二科福岡展の開催を任された。この作品は、その準備の過程あるいは開催中の制作になると思われる。那珂川にかかる西中島橋をはさみ、日本生命九州支店(現在の福岡市赤煉瓦文化館)、不動貯金銀行支店、二科福岡展会場となった福岡県商品陳列所を望む光景が描かれている。モダンな建物が川面に反映することで生まれる幾何学的な上下対称性に画家は強く引かれたようだ。

- 東郷青児

- 《扇》1934年

油彩・カンヴァス

曲線をいかしたフェンスを背に、模様の入った手袋をはめて扇を持つ女性。1934年の第21回二科展絵葉書により、同展出品作の「扇」であることが判明した。本作を制作した1930年代は、東郷にとって前衛画家から大衆を意識した女性像の画家へ転身する時期にあたり、服や扇に見られる平面的な処理に前衛画家の名残がある一方、切れ長の目や細長い首や指先などに、後に「東郷様式」として確立する甘美な女性像の萌芽を見ることもできる。

- 田崎廣助

- 《夏の阿蘇山》1954年

油彩・カンヴァス

省略された木々や低い山の連なりの先にそびえる山々、青空に立ち上る噴煙と白い雲など、明快な造形と色彩によって山の雄大さが見事にとらえられている。田崎と阿蘇山の出会いは中学時代にまでさかのぼる。「画家としての技術の準備がなければ、あの山は無理だ」と覚悟した田崎がこの山を描けるようになったのは50歳を超えてからだという。阿蘇山への深い愛情と傾倒から「阿蘇の田崎」と称されたこの画家の自信作であることはまちがいない。

- 牛島憲之

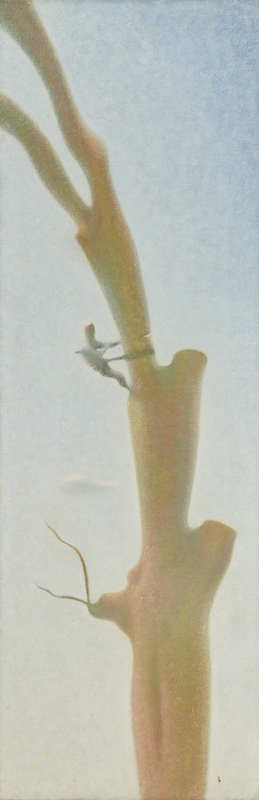

- 《樹》1949年

油彩・カンヴァス

澄み切った青空と、ゆるやかな曲線を描いて伸びる巨木、その枝を切り落とそうとする人物が描かれている。ノコギリで挽いた切れ目から背景の空がわずかにのぞき、ユーモアと不思議さを併せ持つ独特な物の形と大胆な構図、淡い色を何層も重ねた絵肌に、牛島らしさが表れている。本作の発表後、牛島は新たな美術グループを結成した。黙々と手を動かす木こりの姿は、官展を離れ、研究発表の場のみに身を置こうとした画家自身なのかもしれない。

- 海老原喜之助

- 《雪景》1930年

油彩・カンヴァス

滞欧期の、青と白を基調とした「エビハラ・ブルー」と呼ばれる作品の一枚。旧制中学卒業を控えた1922年に上京した海老原は、早くも翌年にはフランスに渡る。まさにエコール・ド・パリ最盛期のモンパルナスで、藤田嗣治の近くに住み、アンデパンダン展やサロン・ドートンヌに出品しながら作風を確立。パリの画商とも契約を交わした。たとえ実景ではなくても、スキーヤーを包む大自然の空気の冴えまでが伝わってくる風景である。

- 野見山暁治

- 《これだけの一日》2006年

油彩・カンヴァス

©Gyoji Nomiyama 2022 /JAA2200047

画面の中央には逆三角形の空間が浮かび、山脈のような形も見えるが、いずれも抽象化されており、奔放な筆致や塗り残しによる余白によって力動感が生まれている。西洋の堅牢な造形力を求めて渡仏した野見山だったが、次第にその合理的な造形感覚に違和感を持ちはじめ、自然の姿の再現ではなく、目に見える現象の奥に潜む得体の知れない気配に関心を向けた。本作でも自然の本質が持つ「かたち」に迫ろうとしているのだろう。

コレクション紹介動画

久留米市美術館の自慢のコレクションの一部を動画でご紹介します。

Youtube「石橋文化センター」では、このほかの動画もご覧いただけます。